Первопроходец-пароходчик

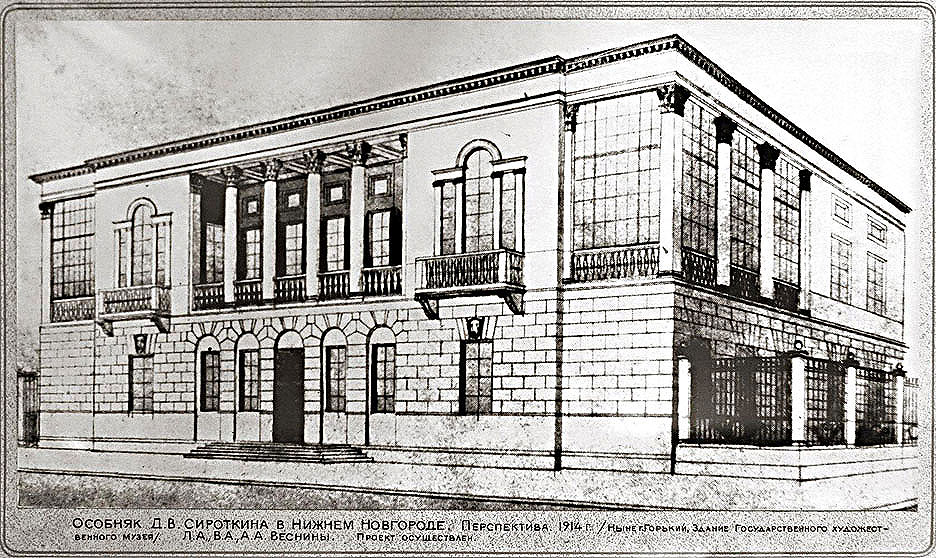

Сегодня памятник этому человеку украшает набережную Нижнего Новгорода. На постаменте надпись: «Дмитрий Васильевич Сироткин. Нижегородский городской голова (1913–1917). Судопромышленник, внесший большой вклад в развитие волжского судоходства».

Родился Дмитрий Васильевич вблизи волжских берегов – в деревне Остапово Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Ныне она включена в состав села Пурех Чкаловского района Нижегородской области.

Сироткины жили в том краю, где мужика кормила не земля, а река. Отец будущего предпринимателя, Василий Иванович Сироткин, являлся хозяином самодельной деревянной «расшивы» – парусного плоскодонного судёнышка. В 1860-е годы наиболее оборотистые владельцы расшив начали обзаводиться пароходами. Стал пароходчиком и Василий Сироткин.

На отцовском пароходе под названием «Воля» и началась карьера среднего сына Василия Ивановича, Дмитрия. Во время поездок с отцом, Митя выполнял самые разнообразные работы. Сначала был поваренком. Когда же чуть возмужал и набрался силы, ему доверили лопату кочегара. В 25 лет Дмитрий уже ходил на «Воле» командиром.

Так получилось, что по-настоящему подняться Дмитрию помог тесть, казанский пароходчик Кузьма Четвергов. Он дал зятю деньги в долг. Кроме того, Четверговы предоставили Дмитрию в аренду свой старый пароход «Заря». У Д.В. Сироткина имелся и собственный пароход – «Забияка». К нему в 1895 году прибавился буксир «Воля» – с железным корпусом и мощной машиной. Машина была собрана по чертежам знаменитого волжского конструктора В.И. Калашникова.

Кроме пароходов у Д.В.Сироткина имелись баржи. Они использовались хозяином в основном для перевозки нефтепродуктов. Тогда, по сути, их было два: керосин и мазут. Большая часть российской нефти добывалась в Баку. Там же из неё отгоняли керосин, а остатки – мазут – сначала просто сливали, а потом стали использовать в качестве топлива и сырья для производства смазочных масел. Причем мазут как топливо получил широкое распространение только в конце 1880 – начале 1890-х годов. Этот-то момент и ухватил Дмитрий Сироткин, заняв свою нишу на рынке речных нефтеперевозок.

В 1898 году Д.В. Сироткин значительно расширил масштабы своего предприятия, приобретя нефтетранспортное дело москвича С.М. Шибаева: четыре буксира и пятнадцать деревянных барж.

Льготный трёхгодичный кредит на приобретение Шибаевской флотилии нижегородскому купцу предоставили знаменитые московские предприниматели братья Рябушинские. Они, как и Сироткин были старообрядцами, а известно, что купцы-старообрядцы охотно оказывали помощь своим единоверцам.

26 апреля 1907 года на базе фирмы Сироткина было образовано паевое товарищество. Оно располагало пятнадцатью пароходами. А ещё имело 65 нефтеналивных барж, железных и деревянных. В 1910 году Сироткин ещё более расширил своё дело, став соучредителем пароходного общества «Волга». Её флот включал 10 шхун на Каспийском море, 33 парохода, 42 железных баржи и 113 деревянных баржей.

Важно отметить, что, будучи одним из самых богатых и влиятельных людей Поволжья, Сироткин уважал подчиненных. Ко многим работникам он обращался «на Вы» и держался с ними с большим почтением. Но прославила его не только вежливость – Дмитрий Васильевич первым на Волге организовал страхование матросов от несчастных случаев. Кроме того, его рабочие получали хорошее жалование – больше, чем на других судах.

Увеличение жалования достигалось за счёт сокращения числа работников. По добровольному соглашению с хозяином оставшиеся рабочие за денежную надбавку выполняли дополнительные обязанности. Бывали случаи, когда огромные нефтеналивные баржи обслуживались не восемью матросами, как этого требовала обычная практика, а четырьмя. Тех, кто не справлялся – увольняли или штрафовали.

Применяя систему штрафов и жёстко поддерживая трудовую дисциплину, Сироткин в то же время не досаждал людям мелочной опекой, не мешал им проявлять инициативу. Он умел подбирать работников, умел их выдвигать, умел сработаться с ними. Именно это было главным секретом постоянных успехов Дмитрия Васильевича.

Сироткин смело брался за новые начинания, реализуя, казалось бы, фантастические проекты. Одним из них стало открытие пароходного сообщения (впервые в истории!) по… Аральскому морю.

В декабре 1907 году Д.В.Сироткин и его земляк-старообрядец, пароходчик М.П. Лапшин послали экспедицию в Чарджоу для исследования судоходства Аральского моря и Аму-Дарьи. Путешествие оказалась удачным и в 1908 году Сироткин и Лапшин отправили из Нижнего Новгорода на Аральское море в разобранном виде пароход и лес для постройки деревянных баржей и баркасов. Так возникло (официально учреждённое в 1909 году) акционерное общество пароходства и торговли «Хива», председателем правления которого стал Дмитрий Васильевич Сироткин. «Хива» расчистила проходы в устье Аму-Дарьи, удалила камышовые заросли и открыла судоходство от станции «Аральское море» Ташкентской железной дороги через Аральское море до устья Аму-Дарьи и по Аму-Дарье до Чарджоу. Тем самым Хивинское ханство впервые получило регулярное транспортное сообщение с остальной Империей.

Сироткин был новатором и в технической сфере. Уже в конце 1890-х годов на удивление всей Волге построил несколько деревянных баржей новой конструкции. Сироткин нашёл, что наиболее совершенным типом волжского судна, идеально приспособленным к условиям плавания по великой реке, были расшивы (плоскодонные суда, легко проходившие мели и перекаты), детальные формы которых, к этому времени были уже утеряны волжскими судостроителями. Добившись, после долгого труда восстановления этих форм и дополнив их тем, что дали судостроительная наука и практика позднейшего времени, Сироткин сконструировал тип новой баржи, непревзойдённой по своим судоходным достоинствам.

Уже первые деревянные баржи-«новинки» Сироткина поражали воображение современников своими невиданными размерами. Но и им было далеко до грандиозной железной «Марфы-Посадницы», которая была изготовлена в 1907 года и произвела в баржевом судостроении настоящий переворот.

«Марфа-Посадница» строилась на заводе Шорина в Гороховце по проекту самого Сироткина. Техническое воплощение своей идеи Сироткин заказал гениальному русскому инженеру Владимиру Григорьевичу Шухову. Чудо-баржа сразу привлекла внимание нефтяного треста-гиганта – Товарищества братьев Нобель. Узнав о «Марфе-Посаднице», инженеры Нобелей с разрешения Сироткина детально обследовали судно, совершив на нём несколько рейсов. Результаты оказались блестящими, и фирма братьев Нобель немедленно заказала на Кулебакском заводе целую флотилию наливных баржей типа «Марфы-посадницы».

Баржи типа «Марфы Посадницы» были не единственным примером внедрения Дмитрием Васильевичем на своих предприятиях технических новинок. В 1911 году он начал осуществление другого грандиозного проекта – замену пароходов теплоходами с дизельными двигателями. Компактные дизельные двигатели занимали меньше места, чем паровые машины. Кроме того, благодаря дизелям резко сокращался расход топлива. Экономия достигала 60 – 100 %.

Сироткин представил свои убедительные расчёты партнёрам, и акционеры «Волги», обсудив предложение директора-распорядителя, постановили в течение ближайших лет полностью заменить пароходы теплоходами. Для этого было решено построить собственный судостроительный завод.

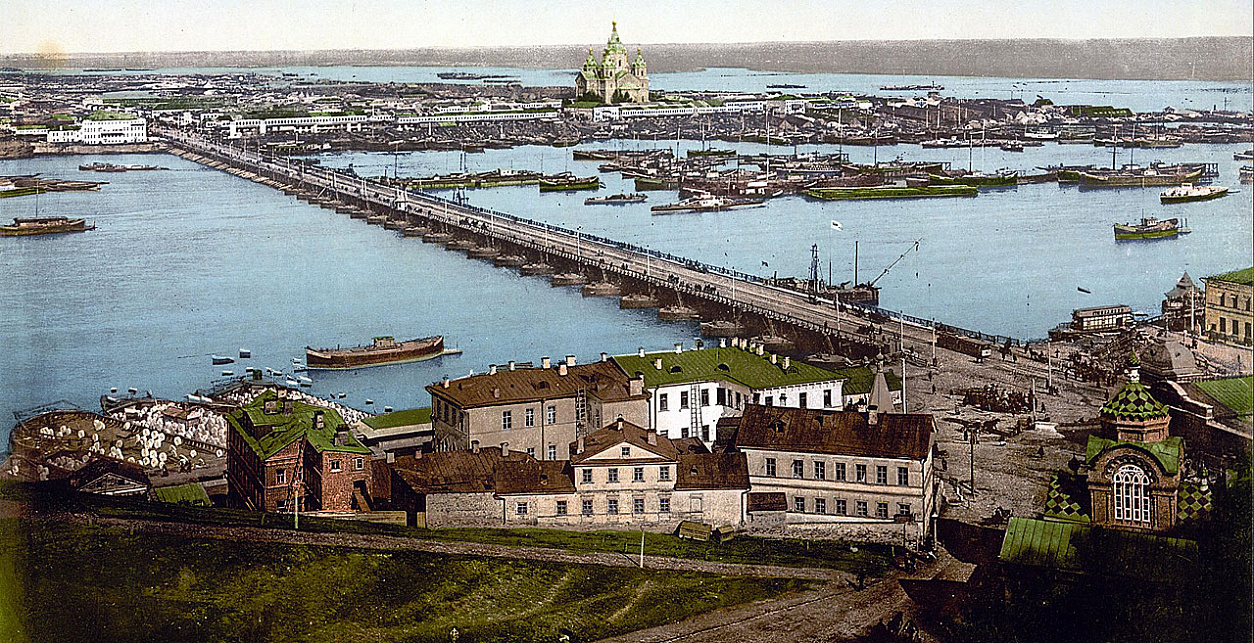

Его заложили около села Бор, напротив Нижнего Новгорода, в 1911 году и назвали «Нижегородский теплоход». Первый сироткинский теплоход (пассажирский баркас «Кашевар») сошёл на воду в 1912 году. Тогда же были построены буксир «Царицын» и нефтеналивная баржа «Протопоп Аввакум».

Плодотворная и разносторонняя деятельность Сироткина на нижегородской земле прервалась в 1917 году. После Октябрьской революции Сироткин находился на «белом» Юге, а с 1920 года обосновался в Югославии, в Белграде, где жил до своей кончины в 1953 году. На Дунае Дмитрий Васильевич имел небольшое пароходное дело.

В заключении приведём такой факт: когда в 1944 году советские войска, освобождая Белград, форсировали Дунай, бывший нижегородский купец предоставил в их распоряжение все свои суда.